平野町の史跡をご紹介致します。

神戸市西区平野町には、歴史的な価値を持つ史跡が数多く存在します。以下はその一部です。

大歳神社の古木: 樹齢300年以上とされるムクの古木があり、地域の象徴的な存在です。

しばり地蔵: 鎌倉時代に造られたとされる花崗岩の地蔵で、願掛けの風習があります。

福中城址: 15世紀に築城された城跡で、現在は確認が難しいですが歴史的な意義があります。

薬師寺: 8世紀に創建された曹洞宗のお寺で、本尊の薬師如来菩薩は行基の作と伝えられています。

子午線柱: 日本標準時の基準である東経135度線を示す石碑が建てられています。

等々、歴史を感じる史跡が他にもたくさん存在する平野町。

未来に繋がなくてはなりません。

「大歳神社の古木(大野)」

ムクの古木は樹齢300年以上といわれています。

神戸市民の木であり、地域の歴史や自然を象徴する存在であり、地元の人々に親しまれています。

「しばり地蔵(慶明)」

このお地蔵さんは、平野町慶明字東原に位置する歴史的な石仏で、鎌倉時代後半に作られたと推定されています。この地蔵は、胸のあたりを縄や紐で縛る風習から「しばり地蔵」と呼ばれています。地蔵を縛ることで願いをかけると、その願いが叶うと伝えられています。

また、隣接する小さな池には白蛇が住んでいたとされ、この地が聖地とされる理由の一つとなっています。白蛇は生命の象徴とされ、病気平癒や健康を願う人々が地蔵を参拝する風習が続いています。

「高良神社(芝崎)」

この神社は、天正3年(1575年)に福岡県久留米市の高良大社の末社として創建され、主祭神として武内宿禰命(たけしうちのすくねのみこと)を祀っています。

境内には、小型の石鳥居や石灯籠、狛犬が設置されており、伝統的な日本の神社の雰囲気を感じることができます。また、末社として稲荷社が1社あり、地域の信仰の中心地となっています。

例祭は10月の体育の日に行われ、かつては獅子舞や子供相撲などの伝統芸能が奉納されていましたが、現在は氏子による荒神祓いが行われています。

「素戔嗚(スサノオ)神社(向井)」

この神社は、寛永2年(1625年)に創建され、主祭神として素盞鳴尊(スサノオノミコト)を祀っています。疫病が流行した際に、素盞鳴尊を勧請して奉斎したところ、疫病が治まったという伝承が残されています。

境内には、文化12年(1815年)の石灯籠や明治12年(1879年)建立の石鳥居があり、歴史的な趣を感じることができます。また、末社として天満社が鎮座しており、地域の信仰の中心地となっています。

素戔嗚神社は、地域の歴史や文化を象徴する存在であり、例祭は毎年7月7日に行われています。

「福中城址(福中)」

赤松氏の一族といわれる間嶋氏を城主として15世紀に築城されました。現在では、国道などがつくられたことによって、城址を確認することは難しくなっています。

「春日神社(宮前)」

この神社は、式内社「宇留神社」の論社の一つとされ、古代から地域の信仰の中心地として機能してきました。主祭神として武甕槌命(タケミカヅチノミコト)、経津主命(フツヌシノミコト)、天児屋根命(アメノコヤネノミコト)、姫大神(ヒメノオオカミ)を祀っています。

神社の歴史は斉明天皇6年(660年)に現在の場所へ遷座したと伝えられており、古代から地域の農業や文化を支える重要な役割を果たしてきました。境内には、18世紀後期に建立された社殿や能舞台があり、これらは神戸市指定有形文化財となっています。

例祭は毎年10月11日に行われ、地域の住民が集まり、伝統的な行事を楽しむ場となっています。

「薬師寺(大畑)」

8世紀に創建された曹洞宗のお寺。本尊の薬師如来菩薩は行基の作と伝えられています。

平安時代後期に造られたといわれる山門の金剛力士像は市の有形文化財に指定されています。

境内には、歴史的な建造物や仏像があり、訪れる人々に静寂と癒しを提供しています。また、地域の行事や法要が行われる場としても重要な役割を果たしています。

「堅田神社(繁田)」

繁田地区はもともと堅田地区にある堅田神社(かただじんじゃ)をおまつりしていましたが、13世紀に堅田神社から勧請して繁田地区にお社がつくられました。

「堅田神社(堅田)」

10世紀に創設されたと伝えられ、広い境内にお社があり、市民公園としても親しまれています。黒田地区と繁田地区にある堅田神社は当社から分かれたものです。

この神社は、天元2年(979年)に創建されたと伝えられ、主祭神として大己貴命(おおなむちのみこと)、猿田彦命(さるたひこのみこと)、倉稲魂命(うかのみたまのみこと)、皇太神(すめおおかみ)、素盞嗚尊(すさのおのみこと)を祀っています。

また、堅田神社は式内社「彌賀多多神社」の論社の一つとされており、地域の信仰の中心地として長い歴史を持っています。境内には、稲荷社や弥賀多多神社が鎮座しており、これらも地域の文化や歴史を象徴しています。

例祭は毎年10月の体育の日の前日に行われ、地域住民が集まり、伝統的な行事を楽しむ場となっています。堅田神社は、地域の自然と調和した美しい環境にあり、訪れる人々に静寂と癒しを提供しています。

「子午線柱(黒田)」

明治43年、日本標準時の基準である東経135度線が統治をとおることを知った旧明石群の小学校の背院生が、当地と明石市相生町にこの石碑を建てました。

「大将軍神社(常本)」

この神社は、寛永元年(1624年)に創建され、主祭神として天照皇大神(アマテラススメオオカミ)を祀っています。また、菅原道真(スガワラノミチザネ)、素盞嗚神(スサノオノカミ)、大年神(オオトシノカミ)、三柱神(ミハシラノカミ)、大己貴命(オオナムチノミコト)も配祀されています。

境内には石鳥居や狛犬が設置されており、平成5年(1993年)に再建された木造瓦葺の社殿が特徴的です。例祭は1月4日に行われ、地域住民が集まり、伝統的な行事を楽しむ場となっています。

「宗賢神社(上津橋)」

この神社は、正保3年(1646年)に創建され、主祭神として顕宗天皇と仁賢天皇を祀っています。五穀豊穣を祈願するために建立されたと伝えられ、地域の農業や生活を支える重要な役割を果たしてきました。

境内には、天満宮などの末社が鎮座しており、石鳥居や灯籠などの歴史的な石造物も見られます。例祭は毎年10月の体育の日に行われ、地域住民が集まり、伝統的な行事を楽しむ場となっています。

宗賢神社は、地域の歴史や文化を象徴する存在であり、訪れる人々に静寂と癒しを提供しています。

「弘法大師の清水(中村)」

弘法大師が杖で地面を突いた際に湧き出たという伝説があります。この清水は、地域の人々が飲料水に困っていた際に湧き出たとされ、庶民の苦しみを救った象徴的な場所とされています。

現在では清水は枯渇していますが、地域の歴史的なスポットとして知られています。近くには「弘法大師御霊泉此ノ上」と書かれた石の標柱があり、そこから山道を進むと、かつて清水が湧いていた場所にたどり着くことができます。

「本春日神社(西戸田)」

神武天王一族が明石川を船で上り平野に水田を開き、一人の皇子を残して東の大和に向かったという言い伝えがあります。

境内の林に囲まれるように本殿が建っています。

「忠魂碑(下村)」

戦死者の霊をたたえる碑として昭和35年に建立されました。もとは平野小学校東側の国道を隔てた側にありましたが、 国道拡幅のため現在の場所に移されました。

「印路の岩山(印路)」

そこだけぽっこり山があって、地元では「岩山」とよびます。昔、弁慶が弁当に混じっていた黒い小石を捨てて、 それが岩山になったという逸話があります。

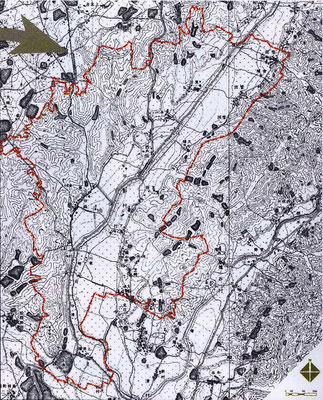

地図でみる平野町の変遷

1926年

1969年

1985年

神戸市西区平野町の歴史

-

古代: 平野町は、明石川流域に位置し、稲作を中心とした農業が盛んでした。弥生時代には、農耕文化が広がり、地域の低地に稲作集落が形成されました。

-

中世: この地域には、春日神社や薬師寺などの文化財が建てられ、信仰の中心地として機能しました。また、戦国時代には防衛のための環濠集落が形成されました。

-

江戸時代: 江戸時代には、農業用水の確保のために林崎疎水が造られ、地域の農業を支える重要な役割を果たしました。また、稲作だけでなく、綿花の栽培も行われ、経済的な発展が進みました。

-

近代: 明治時代以降、鉄道の開通により交通の要所としての役割が強まりました。さらに、産業の近代化が進み、地域の経済が多様化しました。

-

現代: 現在では、農業だけでなく、ワイン用のブドウ栽培など新しい産業が取り入れられています。また、地域の歴史的な景観を保存し、文化財の保護活動が行われています。

平野町の歴史は、地域の自然環境や文化的背景と深く結びついており、時代ごとにその役割や特徴が変化してきました。

平野町は、近隣の町とさまざまな形で関係を築いています。地域の歴史や文化を共有しながら、農業や商業活動を通じて経済的なつながりを持っています。また、地域のイベントや祭りを通じて住民同士の交流が活発に行われています。

さらに、平野町は近隣の町と協力して防災活動や環境保護活動を行い、地域全体の安全と持続可能性を向上させる取り組みをしています。これにより、地域の結束力が強まり、住民の生活の質が向上しています。

平野町と近隣町の関係における具体的な事例として、以下のような取り組みが挙げられます。

-

防災訓練の共同実施: 平野町と隣接する町が合同で防災訓練を行い、災害時の連携を強化しています。これにより、地域全体での迅速な対応が可能となり、住民の安全が向上しています。

-

農産物の共同販売: 平野町と近隣町の農家が協力して地元産の農産物を販売するイベントを開催。これにより、地域の特産品の認知度が高まり、経済的な相乗効果が生まれています。

-

文化交流イベント: 近隣町と共同で夏祭りや文化祭を開催し、住民同士の交流を深めています。これにより、地域間の絆が強まり、住民の一体感が醸成されています。

-

環境保護活動: 平野町と近隣町が協力して河川の清掃活動や植樹活動を行い、地域の自然環境を守る取り組みを進めています。